2018年6月14日,日本著名政治家、学者山中烨子教授来我院访问,王帆副院长亲切会见,双方就中日关系以及进一步加强中日大学校级交流与合作进行了会谈。之后,山中烨子教授在我院沙河校区行政楼报告厅,为我院学生举办了题为“展望国际社会中的中日关系”的演讲。山中教授首先详细介绍了近十年中日关系的历史概况,其中包括几个重要的时间节点,山中教授做出具体介绍而且分享了自己的观点,并展望了中日缔结友好条约四十周年之际的2018年之后的中日关系走向,最后提出中日有必要在促进东北亚乃至全世界的和平与繁荣事业中发挥更大的作用和力量。演讲结束后,进入提问的环节,同学们在各个方面积极发言提问,尤其是日语系的同学积极用日语向山中教授提问,对于同学们的问题,山中教授一一做出了详细的解答,得到了外交学院师生的一致好评。提问环节结束,山中教授和外交学院师生们亲切合影留念,并握手寒暄,本次讲座完美落下帷幕。

2018-07-05为帮助家庭经济困难学生顺利完成学业,同时鼓励外交学院的优秀学子勤奋学习、努力进取,成为热爱祖国、热心公益、全面发展的优秀外交外事英语人才,近日,外交学院英语系1998届校友陈伟贤、胡启华夫妇捐资人民币十万元,在外交学院设立“百览奖学金”。“百览”二字是北京市西城区百万庄和展览馆路的简写,是外交学院本部所在地址,其寓意是希望外交学院同学们珍惜在校时光,感恩母校培养,并祝愿同学们饱览群书,学有所成,实现理想。“百览奖学金”的资助奖励对象是外交学院英语系拥有正式学籍、品学兼优、家庭经济困难的本科在校学生。衷心感谢陈伟贤、胡启华夫妇对外交学院学子的热心关爱与慷慨资助!

2018-07-04

2018年5月26日,第七届全国口译大赛(英语)北部大区赛在河北师范大学隆重举行。本次大赛由中国翻译协会主办,河北师范大学外国语学院、天津蓝奥科技有限公司及石家庄创科网络科技有限公司承办。经过省(市)复赛的选拔后,来自北京市、天津市、河北省、山西省、吉林省、黑龙江省、辽宁省及内蒙古自治区41所高校的107位晋级选手汇聚石家庄,同台竞技。我院英语系肖婧璇、阮敏、刘杰三位同学参加比赛。经过一天的激烈角逐,肖婧璇、刘杰获大区赛三等奖,阮敏获大区赛优秀奖,肖婧璇同学晋级全国总决赛。英语系邹洋洋老师获优秀指导教师奖。全国口译大赛(英语)是一项面向全国高校具备一定英语口译能力和专业训练的在校学生举办的传统赛事,迄今已成功举办六届。大赛共分学校初赛、赛区复赛、大区赛和全国总决赛。自创立以来,大赛以其权威性、公正性和媒体透明度广受各方关注, 同时也吸引了来自全国各地高校的大批英语口译爱好者。我院英语系同学在比赛中以饱满的精神、娴熟的口译技能、灵活的应变能力赢得了评委和观众的好评,充分展现了我院学生的口译水平,为外交学院赢得了荣誉,特此向他们表示热烈祝贺,并预祝晋级选手在接下来的全国总决赛中取得更优异的成绩!感谢英语创新实践训练中心口译指导团队的教师们为他们提供的赛前辅导和培训!同时感谢学院相关领导和部门的大力支持!

2018-07-04

2018年6月23日,外交学院国际法系、国际法研究所在学院展览路校区国际交流中心1103会议室及主楼213室举办了第四届“法律外交理论与实践”学术研讨会。本次与会者近70人,包括来自外交部、司法部、中国贸易促进委员会、清华大学、中国政法大学、北京师范大学、对外经贸大学、北京工商大学、武汉大学、南京大学、西南政法大学、外交学院、中国产业安全研究中心等实务部门、高等院校、研究机构的学者和师生。国际法系主任许军珂教授主持了开幕式,外交学院院长助理高飞教授致开幕词。本次研讨会以“逆全球化背景下的国际法”为主题,分为主题发言及分组讨论两个阶段。上午在外交学院国际法系卢松教授的主持下,外交部条约法律司参赞孙劲、中国贸促会法律部部长刘超、司法部国际合作局副局长张晓鸣做了主题发言。下午的分组讨论包括两个主题。一是“国际法中的使用武力问题”。该部分由国际法系高秀东教授主持,西南政法大学军事法研究所所长潘国平、国防部海军退役上校田士臣、中国政法大学副教授冷新宇、北京工商大学副教授颜苏、中国产业安全研究中心博士后丁玉琼分别进行了发言,并由外交学院国际法系张爱宁教授进行点评。二是“中美贸易摩擦中的国际法问题”。该部分由国际法系臧立副教授主持,清华大学法学院教授杨国华、中国政法大学国际法学院教授祁欢、北京师范大学法学院副教授廖诗评、外交部领事司领事许育红、中国政法大学国际法学院讲师车路遥、对外经贸大学法学院丁丁教授分别进行了发言,并由司法部国际合作局冯光处长进行点评。此次研讨会,与会学者们聚焦外交热点,紧跟国际实践前沿,针对会议主题展开了深刻讨论,在针锋相对中辩道,于柳暗花明处明理,以期为中国法律外交建言献策,充分展现了国际法人家国天下具在我胸的情怀。 供稿人:李冰清

2018-06-30

2018年6月22日,外交学院国际法系、国际法研究所在展览路校区主楼213室举办了第三届“国际法青年论坛”。本次与会者30余人,包括来自中国政法大学、北京师范大学、吉林大学、外交学院、中国社科院国际法研究所、红十字国际委员会等高等院校、研究机构和实务部门的青年学者及师生。国际法系主任许军珂教授参会并致开幕词。本次论坛包括两个主题。一是“难民与移民”问题。该部分由国际法系讲师严文君博士主持,来自红十字国际委员会东亚办事处的马西利法律顾问、中国政法大学国际法学院的张彤博士生、吉林大学法学院的申天骄博士生以及北京师范大学的韩容研究生分别进行了主题发言,并由外交学院国际关系研究所曲博所长进行点评。二是“国际贸易冲突的义利观”问题。该部分由国际法系讲师杨赟博士主持,来自中国社科院国际法研究所的傅攀峰助理研究员、外交学院国际法系的张春燕讲师、中国人民大学法学院的周恒博士生、外交学院的孙舒博士生以及中国人民大学法学院的李贤森博士生分别进行了主题发言,并由外交学院国际法系张华副教授进行点评。青年学者针对会议主题各抒己见,展开深刻讨论,会议氛围自由宽松,思想交锋尖锐热烈。“国际法青年论坛”聚焦时事热点,展国际法人以己之长回报社会之家国情怀,为青年学者提供了一个交流平台。 供稿人:章緹萦

2018-06-30

2018年6月21日,以“改革开放以来的中国外交与世界”为主题的2018年中国国际关系学会理事会在苏州召开。本次理事会由中国国际关系学会与学会理事单位苏州大学共同主办,苏州大学政治与公共管理学院和苏州大学国际问题研究所承办。来自外交学院、中共中央党校、吉林大学、复旦大学、同济大学、中山大学、上海外国语大学、苏州大学、现代国际问题研究院等会员单位的80余位专家学者及学生代表参加了会议。 会议开幕式由苏州大学政治与公共管理学院陈进华院长主持。苏州大学党委副书记邓敏代表苏州大学致开幕辞。他表示,苏州大学自上世纪90年代中期开始国际关系研究,成立了国际问题研究所;还在国内率先实践了教育“走出去”战略的创新、国际合作办学的创新和公共外交的创新。他希望此次中国国际关系学会2018年理事会可以对苏州大学的国际化办学和苏州大学的国际问题和国际关系研究起到重要的推动和促进作用。 中国国际关系学会副会长、吉林大学公共外交学院院长刘德斌教授代表学会致辞。他向苏州大学政治与公共管理学院、中国国际关系学会、苏州大学国际问题研究所以及相关工作人员表示由衷感谢,向与会代表通报了学会近期的工作情况。他强调,学会的发展离不开各会员单位的大力支持,希望大家能够积极参与学会建设,为学会的发展建言献策。苏州市人民政府副市长聂飚代表苏州市人民政府致辞。他表示,中国国际关系学会2018年理事会是一次难得的学习机会,希望各位学者在分享真知灼见、碰撞精神火花的同时,能为苏州加大改革开放、扩大对外交流、实现高质量发展多提宝贵意见。 开幕式后,与会的中国国际关系学会副会长和常务理事们分别从理论创新和外交发展两方面进行主旨发言,分享自己的研究成果。主旨发言分两个阶段,分别由中国国际关系学会副会长、中央党校国际战略研究院执行院长刘建飞教授和中国国际关系学会秘书长、外交学院副院长孙吉胜教授主持。在中国国际关系理论的主题框架下,各位学者分别就跨学科研究、话语权、朝野互动、本土化等问题进行了深入探讨。在中国外交实践方面,学者们通过分析改革开放对中国参与全球化、新型国际关系建构、峰会外交、中韩朝关系史、人类命运共同体等话题,各抒己见,展现出中国外交的多元图景。下午,专家学者们就“改革开放以来的中国外交及中国国际关系理论发展与创新”和“一带一路倡议与中国外交”的主题展开了分议题讨论。会议总结环节由中国国际关系学会副秘书长夏莉萍主持。孙吉胜秘书长对会议主办方表示感谢,并简要介绍了学会近期的工作规划。苏州大学人文社科处徐维英副处长代表苏州大学进行总结发言。中国国际关系学会2018年理事会圆满闭幕。中国国际关系学会2018年6月26日

2018-06-26

6月15日下午,中日韩记者交流团一行访问我院并与学者座谈。本次记者交流团由中日韩三国合作秘书处主办,邀请了来自中日韩三国知名媒体的9名资深记者。外交学院副院长江瑞平教授到会致辞并就中日韩合作等问题发表了看法。中日韩三国合作秘书处副秘书长韩梅致辞并介绍相关情况。我院中国外交理论研究中心主任魏玲、国际关系研究所所长曲博、外交学系副教授朱丹丹、亚洲研究所助理研究员李福建、国际关系研究所博士王家曦以及中国国际问题研究院副教授宋均营等参加座谈会。座谈会由亚洲研究所所长郭延军主持。 座谈会围绕三国记者关心的中日韩合作、朝美峰会、中国周边外交、中韩和中日关系、日韩参与中国“一带一路”以及领导人风格对国际关系的影响等问题展开,与会学者就上述问题进行了精彩解读,从不同角度提出了各自的观点。 中日韩记者交流团是中日韩三国合作秘书处主办的年度机制化项目,迄今已举办5届,旨在增进三国媒体合作,加强三国媒体对于三国外交政策、国情以及相关合作领域的了解。三国记者团已三次访问我院,促进了我院学者与中日韩三国媒体的联系和互动,有助于提升我院中日韩合作的研究水平。

2018-06-21

5月17日至6月5日,香港中文大学经济学系杜巨澜副教授作为“国际经济双语教学及学科前沿问题研究交流项目”的受聘专家到我院进行学术交流。在此期间,杜教授围绕“政治冲突下的跨国并购和投资”、“一带一路背景下中国对外直接投资的新发展”等备受关注的国际政治、经济议题进行了系列讲座和示范教学。杜巨澜副教授先后毕业于复旦大学经济学院世界经济系、国际金融系,获得学士和硕士学位,后留学美国哈佛大学经济学系,获得博士学位。现任香港中文大学经济学系副教授,香港中文大学沪港发展研究所所长等。他的研究和教学方向包含组织和制度经济学、金融学、国际经济学等,在国际学术期刊和国内权威学术期刊发表数篇论文。此外,杜教授担任《亚洲经济杂志》执行主编,中华全国发展经济学会副会长等职,曾任香港金融管理局研究员、世界银行顾问、俄罗斯国立大学高等经济学院访问研究员等。 杜巨澜副教授系列讲座(一)2018年5月18日下午,杜巨澜副教授在展览馆路校区主楼435教室进行了来国经学院交流期间的首场讲座。他以“政治冲突下的跨国并购和投资:以日本在华投资为例”为题,介绍了自己的相关研究成果。此次讲座由国际经济学院张文佳副教授主持。杜巨澜副教授指出,虽然随着经济全球化不断加速、生产和技术创新不断全球化,跨国企业的国籍经常被遗忘,但由于民族主义情绪和国际政治关系摩擦的存在,公司的国籍依然是影响其经营决策的重要因素。他以日本在华投资为例,分析了政治冲突下的跨国并购和投资选择。杜巨澜副教授还结合中国人民对日侵华战争的历史记忆,构建了各省份的排日情绪指数,从国家和省份两个层面对日本的投资行为进行了深入分析。杜巨澜副教授的研究无论从理论上、还是方法上,对于促进我院师生在国际政治和国际投资方面的研究都具有重要意义。讲座期间,他还就师生感兴趣的问题进行了较为深入的交流。 杜巨澜副教授系列讲座(二)2018年5月22日上午,杜巨澜副教授在沙河校区行政楼3012报告厅,以“软预算约束与中国地方政府债务的违约风险: 来自金融市场的证据”为题,进行了学术讲座和示范教学。参加本次讲座有来自国际经济学院大二和大三的六十余名学生。杜巨澜副教授从讲解“软预算约束”、“刚性兑付”等基本概念入手,介绍了中国地方政府债务的基本情况以及自己的相关研究。他指出,在我国实行分税制和金融资源较多集中于中央的现实状况之下,地方政府为了达成自己的发展目标,不得不大量举债。城投债虽然形式上属于企业债,但事实上扮演着政府债的角色。杜巨澜副教授认为,形成一个有效的地方债市场依然是未来金融改革的一项重要内容,政府的隐性担保会对经济和金融体系的有效运行造成损害,而地方债设计中的关键就是硬化地方政府的预算约束。 杜巨澜副教授最后还介绍了2015年以来国有企业刚性兑付逐步被打破的情况,并对东北特钢债务重组的具体案例进行了分析。课后,同学们表示此次讲座受益匪浅,还就保障房房地产融资方式、如何申请香港大学等感兴趣的问题跟杜老师进行了积极的交流。 杜巨澜副教授系列讲座(三)2018年5月23日下午,杜巨澜副教授在展览路校区141会议室,以“中日政治摩擦下跨国企业产品销售:以日本品牌汽车在华销售为例”为题进行了第三场讲座。杜巨澜副教授首次对中日双边冲突下的汽车消费抵制行为进行了深入的研究。杜教授的研究以中方渔船被日方扣押、钓鱼岛国有化等发生在2010年至2013期间的三次中日冲突事件为切入点,分析了了冲突发生前后日本品牌汽车在华销售的变化情况。其研究发现,当双边冲突发生时,民族主义情绪能够成为中国消费者抵制日货的重要原因,战争记忆及其后遗症能够加重民族主义情绪和对日本品牌企业的抵制行为,形成相对“持久”的抵制状况。另外,政治冲突可能导致大规模示威游行、激起民族主义情绪和增加相应的财产风险,从而致使消费者避免购买冲突国品牌的产品。 杜巨澜副教授系列讲座(四)2018年5月31日上午,杜巨澜副教授在沙河校区教学楼305教室做了题为“一带一路背景下中国对外直接投资的新发展”的学术讲座和示范教学,国际经济学院部分教师及2017级世界经济专业研究生参与了讲座。此次活动由国际经济学院冯兴艳副教授主持。杜巨澜副教授认为,改革开放以来中国经济发展取得了巨大成就,中国对外直接投资快速发展,尤其是2013年“一带一路”倡议提出后,中国对外直接投资发展迅猛,但也遭遇了一些风险与质疑。他的研究表明,“一带一路”倡议有力地促进了中国对带路沿线国家的投资,尤其是基础设施投资;“一带一路”倡议对国有企业、非国有企业对外直接投资的行业选择、目标国家选择等方面都有不同的影响。杜教授还从人民币升值、资本外逃、国内营商环境影响、企业文化冲突等方面分析了中国对外直接投资新发展面临的风险和挑战。我国致力于把“一带一路”打造为顺应经济全球化潮流的最广泛国际合作平台,研究“一带一路”倡议对中国对外直接投资的政策效果具有十分重要的现实指导意义。杜老师的学术研究严谨细致,对学生研究能力及研究规范的提升很有裨益。最后,他耐心细致地回答了老师同学们的问题,并就劳动力与工资的关系、提升投资效率、中国产业结构调整等问题进行了深入交流。 国际经济学院 供稿 2018年6月15日

2018-06-20

6月14日,乌克兰外交学院院长谢尔盖·科尔松斯基大使访问外交学院,学院党委书记齐大愚大使会见科一行。科介绍了乌外交学院有关情况,表示乌外交学院2017年改制后专注于对乌外交外事干部的培养培训以及开展相关国际交流合作,希望学习借鉴中方在外交培训方面的先进做法和经验。期待双方深化全方位交流合作,特别是在外交官互惠培训、学术和师资交流等方面取得积极成果。会见后,双方签署了合作谅解备忘录。

2018-06-19

为了开拓外交学院亚洲研究所与域外智库的研究合作与交流,外交学院副院长江瑞平教授率代表团于2018年6月5—10日赴美国夏威夷,与当地的智库和大学进行了接触和交流。代表团成员包括外交学院中国外交理论研究中心主任魏玲教授、外交学院亚洲研究所所长郭延军和副所长杨悦。 代表团先后访问了东西方中心、东北亚经济论坛、太平洋论坛、夏威夷大学社会科学学院和孔子学院。 在东西方中心,代表团与该中心主席魏理庭、专业人员培养计划主任艾伦•克拉克、国际事务处主管卡伦•努德森及饶义高级研究员就智库建设、培训项目、中国与湄公河国家合作等问题交换了意见,并就进一步加强双方的学术交流、智库合作及培训项目合作进行了深入探讨,达成了初步合作意向。 在东北亚经济论坛,代表团与论坛主席赵利际和美国前负责东亚及太平洋事务助理国务卿詹姆斯•凯利就东北亚经济合作、东北亚安全局势、特朗普国内执政表现等问题交换了看法,并对双方机构的进一步合作意向和内容进行了商讨,将于近期签署合作备忘录。 在太平洋论坛,双方就中美经贸关系、朝核问题、美国的印太战略等问题与相关学者进行了座谈。代表团还就中美经贸关系发展、朝核等问题澄清了中方立场,加深了与美方的相互理解。 代表团还走访了夏威夷大学社会科学学院与孔子学院,与社会科学学院院长蒂妮丝·E.柯南教授和孔子学院院长吴青会见期间,双方相互介绍了教学、科研、国际交流项目等情况。美方对与外交学院开展亚洲区域合作联合研究、联合举办国际学术会议、本硕学生联合培养等领域的合作表达了浓厚兴趣,期待与外交学院进行后续的交流与商讨。 本次学术交流活动取得丰富成果,促进了外交学院与美国智库和大学的对话与交往,加深了中美两国智库、大学之间的相互理解,同时就外交学院在亚洲区域研究方面与美国智库开展合作进行了十分有意义和富有成效的尝试与探索。

2018-06-14

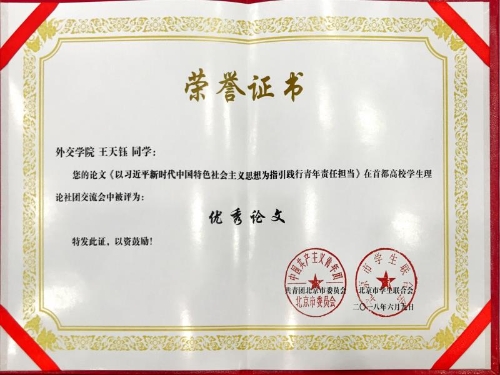

6月9日,由共青团北京市委、中国人民大学、北京市学联主办的“习近平新时代中国特色社会主义思想与青年信仰”首都高校学生理论社团交流会暨第19届“人北清师”马克思主义学院博士生论坛在中国人民大学举行。我校知行学会荣获“首都高校学习习近平新时代中国特色社会主义思想十佳学生理论社团”称号。 本次论坛共收到来自北京市共52个高校学生理论社团报送的论文,经专家评定,共评出优秀论文30篇。我校青年马克思主义学会选派的王天钰同学的论文,知行学会选派的汤博文同学、林于扬同学、杨逸飞同学的论文获评“首都高校学习习近平新时代中国特色社会主义思想学生理论社团交流会优秀论文”。林于扬同学在大会上作优秀论文报告。 长期以来,院团委将学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为首要政治任务,知行学会、青年马克思主义学会作为团委重要理论研究学生社团,通过建立机制、强化保障、构建组织、培育品牌,实现学生青年全覆盖,营造了浓厚的学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想氛围。 本次论坛有来自首都50余所高校团委负责人、理论社团代表,以及博士生代表参加,旨在进一步推动马克思主义中国化、时代化、大众化,充分发挥大学生理论学习社团的优势和作用,引导首都大学生深入学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。促进马克思主义青年研究者之间的学术交流,培育新时代青年马克思主义者。 院团委 2018年6月14日

2018-06-14

中华人民共和国“友谊勋章”颁授仪式2018年6月8日下午在人民大会堂金色大厅隆重举行。国家主席习近平向俄罗斯总统普京授予首枚“友谊勋章”。中华人民共和国“友谊勋章”是国家勋章的一种,是中国国家对外最高荣誉勋章。2015年12月27日通过的《中国华人民共和国国家勋章和国家荣誉称号法》规定,国家设立“友谊勋章”,授予在我国社会主义现代化建设和促进中外交流合作、维护世界和平中作出杰出贡献的外国人。在孙吉胜副院长带领下,我院优秀学生代表和教师代表约60人参加此次颁授仪式,见证了这一历史性的时刻。同学们纷纷表示,作为新时代的外院学子,这次活动让我们更加坚定了自己的选择,我们应当牢记校训,坚定理想信念,不断提升自身能力与素质,砥砺前行,为新时代中国特色大国外交事业贡献自己应有的一份力量。学生处处长王胜乾、团委书记王华迪等5位老师作为教师代表参加此次颁授仪式。 学生处2018年6月11日

2018-06-11

第二十一届“外研社杯”全国大学生英语辩论赛全国总决赛于2018年5月17日至22日在北京外国语大学举行,英语系2014级本科生杜泽东、王俊良代表外交学院参赛。经过接近一周的激烈角逐,两位同学凭借缜密的推理分析能力、出色的应变能力、流利诙谐的英语表达、精湛的辩论技巧一路过关斩将,最终获得全国总决赛的亚军。这是继2015、2016连续两年英语系学生马知遥和苏雨欣、李纪为和杨清茹蝉联“外研社杯” 全国大学生英语辩论赛全国总决赛冠军之后再次取得的优异成绩。特此向两位同学、指导教师杨强及英语系创新实践训练中心英语辩论指导团队表示热烈祝贺!“外研社杯”全国大学生英语辩论赛由共青团中央学校部、全国学联秘书处、北京外国语大学主办,外语教学与研究出版社承办。该项赛事创办于1997年,已连续举办21届,是国内级别最高、参与最广、竞争最大的辩论比赛。本届比赛从2017年10月开始,历经校园选拔赛和地区赛,最终109支队伍晋级全国总决赛,群雄逐鹿、巅峰对决。近年来英语系辩论队屡创佳绩。在一些国际赛事,如国际辩论协会国际大学生辩论赛、中国辩论公开赛等比赛中,英语系的学生也不断取得优异成绩。此外,为了促进英语辩论活动的开展和思辨教学的发展,英语系与美国罗林斯学院辩论队建立了交流合作关系,并已成功地进行了互访。目前,英语辩论队在国内英语辩论界已经树立起外交学院英语辩论品牌,享有越来越高的知名度与认可度。这离不开英语系重视学生思辨能力的积极培养,离不开英语创新实践训练中心英语辩论指导团队的努力付出,更离不开学院领导及各部门的大力支持!

2018-06-04

5月25日至27日,“中视广信杯”第六届提案中国•全国大学生模拟政协提案大赛在京圆满落幕。本届大赛由外交学院、九三学社北京市委员会主办,九三学社中央参政议政部、北京市人民政协理论与实践研究会、北京九三王选关怀基金会支持,共青团外交学院委员会、外交学院知行学会承办。北京师范大学、复旦大学、南开大学等全国26所知名高校的163名大学生参加了本次大赛。 北京市政协主席吉林同志为参赛选手作报告 5月26日,北京市政协主席吉林同志为参赛选手做了“认识人民政协 增强‘四个自信’”的报告,外交学院院长秦亚青主持。吉林主席从人民政协是我国新民主主义革命的伟大成果、必然结果;人民政协是具有鲜明中国特色的政治机构和民主形式;深刻理解中国特色社会主义政治制度的特点和优势,不断增强“四个自信”;人民政协是可以感知和体验的四个方面进行了全面而深入的讲解。 外交学院院长秦亚青主持报告 秦亚青院长感谢北京市政协、吉林主席对大赛的关心和支持,他希望同学们能够关注社会热点问题,真正深入基层调研,在比赛的思想交流中不断完善模拟提案,更加深刻地体会人民政协的内涵。 5月27日,北京市政协副秘书长、研究室主任陈煦,共青团北京市委员会副书记王洪涛,北京市政协委员、九三学社北京市委委员、昌平区副区长吴彬以及多位政协委员作为评委嘉宾莅临决赛现场。 外交学院副院长孙吉胜致辞 外交学院副院长孙吉胜作为主办方代表致辞,对关心和支持大赛的相关单位及专家学者们表示感谢,她引用习近平在北大师生座谈会上的话,希望青年学生能够通过提案大赛去关注、理解、分析身边的社会问题,形成对中国社会准确理性的认识,做到知行合一,发出青年声音,展现青年力量,将个人梦想融入国家梦想,积极投身于实现中国梦和两个一百年奋斗目标之中。 一等奖获奖队伍 二等奖获奖队伍 三等奖获奖队伍 经过客观题、提案审议、调研展示及答辩三个环节的激烈角逐,广州外语外贸大学代表队荣获一等奖;中国政法大学、外交学院、厦门大学代表队荣获二等奖;首都师范大学、山东青年政治学院、北京师范大学、北京外国语大学代表队荣获三等奖。 选手及评委嘉宾合影 提案中国•全国大学生模拟政协提案大赛作为外交学院全国首创的高校学生活动,自2013年创办以来一直以认识中国、建议中国、服务中国为宗旨,由各地政协委员担任参赛队伍一对一专业指导及评委,通过引导在校大学生模拟政协委员身份,将自己所学理论知识与实地调研结合,最终撰写模拟提案。 院团委 2018年6月4日

2018-06-04

2018年5月8日,“东亚思想库网络第28次国家协调员会议”在缅甸仰光召开。会议由外交学院和缅甸国际战略研究所共同主办,来自东盟和中国、日本、韩国的NEAT国家协调员单位代表约50人参会,外交学院副院长江瑞平教授率团参会,亚洲所郭延军所长、崔海宁副所长、苗吉博士,商务部国际贸易经济合作研究院专家参加了会议。缅甸国际战略研究所主席U Nyunt Maung Shein出席了会议并致欢迎词。 与会代表审议通过了《东亚思想库网络第27次国家协调员会议暨第15次年会报告》,并由NEAT韩国宣读了NEAT向10+3高官会提交的政策建议备忘录报告。与会代表还审议通过了由NEAT中国提交的“规划东亚经济共同体蓝图”、NEAT日本提交的“东亚紧急大米储备机制对粮食安全和危机管理的贡献”、NEAT泰国提交的“东亚经济共同体中的残疾人政策合作:协力打破障碍 打造包容性社会”以及NEAT韩国提交的“东亚社会文化互联互通建设”四个工作组概念文件,并就将于2018年下半年举办NEAT第29次国家协调员会议及第16次年会做出相应决议和安排。 7日上午,江副院长一行还访问了缅甸国际战略研究所,同该所专家、学者会谈,双方就深化双方机构合作、开展联合研究以及人员交流等问题达成了初步合作意向。 7日下午,江副院长一行访问中国驻缅甸大使馆,会见洪亮大使及使馆工作人员,双方就如何通过加强一轨和二轨之间的联动,充分发挥智库的作用,为中国外交提供切实的智力支持进行了深入交流。洪亮大使表示,将为外交学院与缅甸国际战略研究所深化合作提供必要的支持。

2018-05-315月10日至13日,由外交学院主办的“青年责任·共同命运”2018北京国际模拟联合国大会在京成功举行。本届大会由外交部、教育部、共青团中央、中国联合国协会指导,共青团外交学院委员会、外交学院模拟联合国协会承办,北京吴建民基金会协办,来自世界各地176所大学和高中的700多位青年学子参加。 外交学院院长秦亚青、外交部国际司谢波华大使、北京团市委副书记郭文杰、吴建民基金会冯炜秘书长、联合国教科文组织驻华总代表欧敏行、欧盟驻华代表团政务处参赞白尚德等出席大会开幕式并致辞。外交学院副院长孙吉胜以及有关国家驻华使馆代表、世界自然基金会也出席了开幕式。 外交学院院长秦亚青教授致欢迎辞。秦院长代表外交学院,向来自境内外各地的学生、领队老师们表示热烈的欢迎,向出席开幕式的所有领导、嘉宾,与一直以来关心、支持模联活动的社会各界朋友们表示衷心的感谢。他提到,很多学生在“模拟联合国”活动的熏陶下坚定了外交梦想,展示了外交风采,锻炼了外交能力。他希望各位青年代表,就联合国2030年可持续发展目标的具体内容交流想法,共商未来,做到博学近思、放眼世界、砥砺学问。 谢波华大使代表国际司在致辞中对大会表示祝贺,对外交学院举办模联活动的意义和作用给予高度肯定。谢大使提到,今年北京模拟联合国大会的委员会议题创新地全面囊括了十七项联合国可持续发展目标,给各位青年学子提供了全球视野。他希望同学们在未来首先能够关心世界局势,培养自己的全球视野;学好专业知识,把所学知识运用到实践中;最后能够心系祖国发展,积极投身于祖国的外交事业中。 郭文杰书记代表北京团市委和北京青联向大会致贺。他为青年学子提出了三点希望:把握发展机遇,人类命运的福祉与进步需要当代青年勇担重任,以崇高理想建设和谐人类家园;回应世界期待,国际秩序的维护与建设要求当代青年厚积薄发,以包容胸怀贡献非凡中国智慧;立足时代要求,中华民族的崛起与复兴期盼当代青年继往开来,以报国热忱铸就崭新时代风采。 吴建民基金会秘书长冯炜代表施燕华会长、吴建胜理事长,向2018北京国际模联大会召开表示热烈祝贺。他回忆道,培养高素质的中国外交外事人才是吴建民大使的夙愿,是他一直为之奋斗的事业。吴建民公益基金会继承吴大使的遗志,愿意为培养新一代多边外交外事人才贡献自己的一份力量。 联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯、中国联合国协会、联合国驻华协调员办公室、联合国开发计划署驻华代表处等联合国驻华机构和驻华使团向大会发来贺信及祝贺视频。联合国秘书长古特雷斯在贺信中提到,“在当今世界,我们掌握着非凡的机遇,17个可持续发展目标是我们共同谋划健康地球的美好蓝图”,“青年的潜能即世界的潜能,我们应和世界一起维护人类共同的财富。” 在四天会期中,各委员会的青年代表围绕十七项联合国可持续发展目标的约二十个议题,以新一代的视野从社会、经济和环境三个维度的发展问题进行讨论,探索如何转向可持续发展道路。 5月13日,大会闭幕式暨“走进联合国”国际青年交流计划启动仪式在外交学院举行。联合国前副秘书长、北京吴建民公益基金会高级顾问沙祖康大使,北京吴建民公益基金会会长施燕华大使,外交学院副院长孙吉胜等出席活动。在闭幕式上,十二个委员会分别颁发了“最佳代表”、“杰出代表”、“荣誉提名”、“外交风采”、“最佳会前文件”等七项奖项。大会评选出四个“杰出代表团”、两个“最佳代表团”奖项。 随后,施燕华会长、沙祖康大使、孙吉胜副院长、冯炜秘书长共同启动“走进联合国”项目,并为“吴建民大使奖”获奖者颁奖。 孙吉胜副院长在闭幕式上致辞。她指出,青年代表们所表现出的对人类命运的高度关注、对国际问题的深入思考和对多元文明的开放胸怀,都向我们展示了新时代青年人的崭新面貌与卓越风采。她表示,外交学院将继续努力,把模拟联合国活动越办越好。 1995年,外交学院首次将模拟联合国活动引入中国。经过多年努力,北京国际模拟联合国大会现已成为中国乃至亚太地区最知名的模拟联合国活动之一。今年,大会全面使用由外交学院模拟联合国协会首创的《北京议事规则》。大会下设十二个委员会,分别以中文、英文、法文、西文为工作语言,其中西文为历届北京国际模拟联合国大会首次采用的工作语言。 院团委 2018年5月24日

2018-05-24

2018年4月22日,第七届全国口译大赛(英语)北京赛区复赛在首都经济贸易大学隆重举行。本次大赛由中国翻译协会主办,甲申同文翻译有限公司承办,来自北京地区10余所高校的80余名选手参加了比赛。经过上午的初赛和下午的决赛,英语系阮敏、金童获二等奖,肖婧璇、刘杰、徐毅、符芮、赵雪彤、李欣欣、汪清获三等奖,指导教师邹洋洋获优秀指导教师奖。阮敏、金童、肖婧璇、刘杰将与其他10余名来自北京外国语大学、对外经济贸易大学、北京第二外国语大学、北京语言大学、中国人民大学的选手一起,代表北京赛区参加即将于今年5月举行的华北大区决赛。全国英语口译大赛是一项面向全国高校具备一定英语口译能力和专业训练的在校学生举办的传统赛事,迄今已成功举办六届。大赛共分学校初赛、赛区复赛、大区赛和全国总决赛。自创立以来,大赛以其权威性、公正性和媒体透明度广受各方关注, 同时也吸引了来自全国各地高校的大批英语口译爱好者。我院英语系同学在比赛中以饱满的精神、娴熟的口译技能、灵活的应变能力赢得了评委和观众的好评,充分展现了我院学生的口译水平,为外交学院赢得了荣誉。特此向他们表示热烈祝贺,并预祝他们在接下来的比赛中取得更优异的成绩!感谢英语创新实践训练中心口译指导团队的教师们为他们提供的赛前辅导和培训!同时感谢学院相关领导和部门的大力支持!

2018-05-22

2018年5月9日下午,英语系在我院展览路校区国际交流中心1103会议室举办“一流学科建设背景下研究生教育教学”研讨会。北京外国语大学刘润清教授、清华大学崔刚教授、北京航空航天大学文军教授和首都师范大学董启明教授应邀参加了研讨会并做主旨发言。英语系主任石毅、英语系党总支书记胡水娟、英语系副主任郭立秋、汤华,以及部分英语系教师出席会议。会议由石毅教授主持。 刘润清教授就“研究生培养的原则与策略”进行了主旨发言,指出研究生教育首先要帮助学生从以语言知识为中心的本科学习过渡到以思想为中心的研究生学习,着重从经典文献阅读、论文写作和学风塑造三个方面对学生加以培养。指导学生循序渐进地阅读经典文献,从经典中领略名家风范,领悟大家思想,为自己的科研打好基础。引导学生从撰写文献综述开始,逐步提高论文写作水平及科研创新能力。教书与育人并举,教导学生诚实守信,遵守学术规范。崔刚教授以《研究生培养过程中的师生交流平台构建》为题发表了自己的见解。教师首先要提高自身的理论素养和科研能力,为指导研究生做好充分准备。其次,要积极引导学生阅读经典著作,帮助学生形成扎实的理论功底。第三,要有担当意识。积极引导学生通过实践寻找课题,“在做中学”,鼓励学生科研创新。文军教授带来了他的最新科研成果《MTI学位毕业论文及写作》。他与大家分享了自己的科研团队对12所院校两届毕业生的MTI学位论文进行调查所得到的相关数据及分析结果,指出当前MTI学位论文普遍存在的问题,并针对上述问题提出了中肯的建议。董启明教授的发言题目为《硕士论文中的常见问题与对策》。他从自己多年担任硕士研究生毕业论文评阅人的经验出发,全面梳理了硕士论文写作的常见问题,涉及论文选题、摘要撰写、研究方法、理论框架、文献综述、语言表达、引用规范、参考书目等多个方面,并提出了具有针对性和可行性的解决方案。我系郭立秋副教授以《政治语篇笔译教学的理念与实践》为题介绍了英语系研究生教学的特色课程。该课程从语篇理论的视角,对政治语篇的笔译进行了分析和探索,体现了我院人才培养模式的外交外事特色。此外,任课教师在教学的同时,还就相关课题积极开展研究,真正做到了教学与科研相互促进。主旨发言结束后,英语系教师和与会专家积极互动,就研究生课程教学设计与方法、研究生教学与论文发表、毕业论文指导与综合能力培养、研究生学术能力培养方法与模式等议题进行了广泛的讨论。加强一流学科建设的关键是人才培养质量,英语系举办此次研讨会,旨在落实我院一流学科大学建设目标,进一步提升英语系研究生的综合素质,全面增强其学习能力、实践能力,尤其是科研能力。此次交流和探讨有利于优化研究生教育资源,探索高级复合型人才培养新模式,进一步推动和加强我院一流学科建设。

2018-05-15Prof. Miloš Šolaja “European Union and Southeast Europe:Tradition and Transition, Accession and Obstacles” 题 目:欧盟与东南欧:传统与转型、入盟与障碍主讲人:米洛斯•索拉加教授(波黑巴尼亚卢卡大学) Prof. Miloš Šolaja ( University of Banja Luka)时 间: 2018年5月21日(周一)15:00-16:30地 点:外交学院展览路校区主楼141会议室 主讲人简介: 米洛斯•索拉加(Miloš Šolaja):国际关系博士,波斯尼亚和黑塞哥维那巴尼亚卢卡大学政治学院教授,国际关系研究中心主任。波黑首家智库—国际关系研究中心(CIR,2001)创始人。著有《巴尔干“漩涡”中的美国》(2013)、《跨大西洋裂痕中的巴尔干》(2006)和《大众传媒对选民政治取向的影响》(1997),在国际关系、国际安全、集体防御等领域发文40余篇。曾经作为记者广泛参与东南欧和平进程,曾任《巴尼亚卢卡之声》、《萨拉热窝解放日报》和南斯拉夫通讯社驻贝尔格莱德记者,路透社驻伦敦记者,《东南欧稳定协议》签署会议新闻中心副主任,塞族共和国新闻工作者联合会国际合作委员会主席,“罗依蒙特进程”框架下国际新闻工作者联合会东南欧项目负责人。巴尼亚卢卡国际媒体中心(1997)创始人。 欢迎院内外师生踊跃参与! 科研处 外事办公室 中国外交理论研究中心 2018年5月15日

2018-05-15

2018年4月26日下午,外交学院“百年国关:国际关系学科的发展历程”系列学术活动在外交学院展览馆路校区主楼419报告厅举办了第四场学术交流。比利时布鲁塞尔自由大学马里奥•泰罗教授做了题为“不确定世界中的中美欧三边关系”的学术讲座,并和与会师生就相关问题进行了讨论。中国外交理论研究中心主任魏玲教授主持了讲座和讨论。 马里奥•泰罗教授提出,2008年金融危机爆发以后的十年是大变革的十年。美欧发达国家的经济发展呈现颓势,导致社会中出现很多“失败者”,从而滋生了民粹主义。美欧的政策日益向内看,这是美国总统特朗普上台及英国脱欧的根源所在,其另一表现便是反对移民和贸易保护主义有所抬头。全球合作愈来愈具有不可预测性和不确定性,因此需要发展区域间合作以增强稳定性。中欧关系是最为稳定的高度制度化合作。中欧都反对贸易保护主义、提倡通过多边地区合作来预防冲突、并认为地区化和全球化可以共同发展。在当前大变革时期,最理想的发展趋势是基于地区的多边主义,各地区的一体化共同推动全球发展。泰罗教授还就恐怖主义、欧洲一体化进程的机遇与挑战,以及“一带一路”在欧洲的建设情况等问题和与会师生进行了深入交流。 2019年将迎来国际关系学科建立100周年。外交学院举办“百年国关:国际关系学科的发展历程”系列学术活动,旨在积极参与和推动国际关系学科发展,为全球国际关系和非西方国家关系理论建设贡献力量,推动新时代中国特色大国外交理论创新和学术实践创新,并以此为契机扎实做好学院“一流”学科建设工作。 马里奥•泰罗教授是比利时皇家科学院院士,比利时布鲁塞尔自由大学欧洲研究所荣誉所长,让•莫奈讲席教授。伊拉斯莫斯世界计划(Erasmus Mundus)“全球化•欧洲•多边主义”项目协调人。曾任欧盟委员会顾问欧盟轮值主席国顾问,欧洲议会顾问和比利时众议院顾问。 科研处 外事办公室 中国外交理论研究中心2018年5月8日

2018-05-08