吴院长为党训班学员上党课 秦书记出席开班仪式并作动员报告 党训班全体学员参观密云水库,举行关爱水源活动 衡副书记出席结业式,与优秀学员合影 根据党章和发展党员工作细则的有关规定,按照外交部党委关于深入学习贯彻党章、科学发展观和社会主义荣辱观的部署,在院党委的领导下,在有关系(部)党总支、直属党支部和院团委的大力协助下,院党委办公室于4月11日至4月25日举办了我院第十期入党积极分子培训班。本期培训班共有105名学员(其中本科生学员80人,研究生学员22人,教工学员3人)。举行了开班式与讲座、集中学习辅导、分组讨论、观看党性教育电影和录像等校内培训活动与参观密云水库、法制公园等校外活动,学员们递交了学习体会和讨论记录,如期参加了结业测试。经综合考核,105名学员全部达到结业标准,学院决定为这105名学员颁发结业证书,同时评出12名优秀学员予以表彰。 对入党积极分子进行培训,尤其是对青年大学生入党积极分子进行培训,是学院党建工作的重要组成部分,也是院党委贯彻落实“三个代表”重要思想、以科学发展观统领全局、在日常工作中体现和实践“三个代表”要求的具体措施。院党委高度重视培训工作,为此每年拨出专项经费。院党委领导还经常为入党积极分子上党课,指导党训班的学习、讨论、参观等活动。 4月11日,院党委书记秦亚青教授亲自出席了本期开班式并作了“信念的力量和实干的精神”的动员报告。秦书记首先指出,“信念”的力量是非常强大的,每个人都要有信念。信念有大小之分,小的信念,比如高考前考上大学的信念,可以激发同学们的学习热情;大的信念,则可以激励你十年,甚至几十年。当你选择入党这个目标,就要立下为共产主义奋斗的信念。这个信念不动摇,一生都会有力量。但大目标并不是一句空话,它可以分解成许多小目标。所以,我们大家既要有远大理想、信念,也要有阶段性的目标,二者要有机结合起来。接下来,秦书记以周总理、方永刚等人的感人事迹,告诫同学们信念的力量是巨大的,但同时也要有实干的精神。“无志之人常立志,有志之人立常志”。每一份功劳都是和你的实干联系在一起的,经过一个个“实干”,才能通向人生的大“目标”。在与学员们交流时,秦书记畅谈了自己当初入党时的心理和所怀有的信念,并对青年一代树立自己的信念提出了希望。 4月15日,吴院长为我院第十期入党积极分子培训班学员作了题为“大外交中的创新精神”的报告。吴院长结合自己多年丰富的外交实践,谈了如何在日常生活、学习工作以及为祖国做贡献的过程中发扬创新精神,并回答了现场同学们提出的问题。 首先,他谈到每个人都要有一点儿追求,这是创新的动力。吴院长通过青岛前市委书记杜世成为了追求权力、地位,走上腐化堕落之路的例子,告诫学员们一定要树立一生的正确的追求,堂堂正正做人,踏踏实实做事,坦坦荡荡一生。追求对了,一辈子的路就走对了。吴院长语重心长地告诉学员们,在青年时代树立正确的追求非常重要。人生的目的不能只为了钱,完全为了钱,生活就会空虚。正确的追求当然是为国家繁荣昌盛和中华民族的伟大复兴做贡献,但作为我们外交学院的学生,还要树立为全人类服务、为和谐世界贡献力量的追求。这是一种胸怀,正是共产党人的博大胸怀。作为要加入中国共产党的积极分子,要踏踏实实做事。要让世界有了你,会更美好一些。创新是需要动力的,追求中国、世界的美好未来,正是最大的动力。胡锦涛主席提出的“和谐世界”这一概念是非常好的,中国人希望自己好,也希望别人好。 接下来,吴院长谈了如何才能培养创新精神。他认为不安于现状是培养创新精神的前提,并结合自己在法国当大使的经历生动地向在座学员阐释了这一点。培养创新精神,还要做到不怕困难,勇于实践,敢于实践,不要有害怕的思想。吴院长说在与基辛格博士的座谈会上,本科生的表现就比研究生要放开得多。我院的学生都很优秀,但不能就此满足,要进一步开发潜能,只有勇于实践,才能开发潜能。 学员们在交流学习体会中谈到,通过参加培训班,感到院党委对党的思想和组织建设非常重视,并对院党委严格按照党内法规和程序办事表示完全拥护。大家普遍认为,通过40多个学时丰富多样的集中学习与培训活动,感到收获很大,归纳起来主要有如下三点: (1)加深了对党的认识。 通过观看新党章学习辅导DVD、听讲座、集中学习与分组讨论,学员们对党的性质、宗旨、路线、纪律以及党员的条件、权利和义务有了进一步的了解和认识。英语系王璐同学在学习总结中写道:“通过本次入党积极分子培训,我更加系统地了解了中国共产党的性质和指导思想、党的最终目标和现阶段任务;深刻认识到要成为一名共产党员,必须要树立坚定的共产主义信念,要端正和树立正确的入党动机、在平凡的工作岗位上,兢兢业业、任劳任怨、埋头苦干,随时准备为共产主义事业献身”。国经系李程同学发自肺腑地说,从理论学习中,了解了党的性质、纲领、目标;从优秀党员的事迹中,知道了什么是共产党员的奉献精神,什么是共产党员的坚韧不拔,发现了共产党人的高尚和伟大。 (2)进一步端正了入党动机。 观看党性教育片《硝烟散后》时,许多学员留下了感动的热泪。在之后的讨论中,大家一致认为不论是在战火纷飞的革命年代,还是在硝烟散后的和平时期,一名合格的共产党员都会牢记入党时的誓言,无愧于祖国,无愧于人民。国际法系欧靖同学在学习体会中写道,小时候曾经非常不理解爷爷多次把分房机会让给他人的行为,但当看到《硝烟散后》中类似的分房情节时,当听到主人公那句“共产党员不是要为己谋利,而是要记着报恩”时,顿时明白了爷爷当年的苦心。研究生部的张田同学在学习总结中写道:“入党是一生一次,但是从思想上入党是一生一世……正确的入党动机使我在日常学习和生活中,更加严格地要求自己,摆正党和人民的利益同个人利益之间的关系,逐步培养起不怕吃苦、无私奉献的价值观……入党是一件很光荣的事,但一个党员的责任远不止如此。入党,意味着要比群众多吃苦;入党,意味着要比群众多挑重担;入党,意味着要比群众多做牺牲。” (3)感受了理想信念教育。 从开班仪式秦书记的动员报告到吴院长的专题讲座,从党章培训教育到党性教育影片,始终有一条主线贯穿其中,即教育大家树立起为祖国昌盛、为人民富强、为世界和平贡献力量的崇高追求和坚定信念。青年时代树立起正确崇高的追求,对今后一生的发展是至关重要的。正如外交学系马聪同学在思想汇报中所说:“没有激情的青春是灰暗的,没有信念的人生是惨白的”;并表达了所有学员们的心声:“把共产主义信念作为一生的目标,然后堂堂正正做人,踏踏实实做事,在纷繁复杂的世界中看清自己前进的路和整个社会、国家、民族乃至世界前进的路,为了更多数人的美好明天而努力,而奋斗。”外语系刘柯昀同学在学习心得中表达了自己的决心:“我们现在要求入党,正是要为自己的人生找到一个坚定的信念,为前进的道路点亮一盏明灯。在信念的指导下,踏踏实实完成学习任务,尽自己所能感染带动周围的同学,一起为亲人、民族、国家的发展以至人类的进步奋斗。”教工学员们也都表示要以崇高的信念激励自己,在平凡的岗位上做出不平凡的成绩。 此外,学员们还为继续办好入党积极分子培训班提出了许多宝贵建议:希望能够与当代优秀共产党员面对面交流,感受他们的心声;加强学员之间、特别是不同系部之间的横向交流;除参观外,也组织一些献爱心的公益活动;列一些党史方面的参考书,弥补培训班时间较短的不足等等。 4月25日,院党委副书记衡孝军教授出席了本期培训班结业仪式。衡副书记对全体学员圆满完成培训学习表示衷心祝贺,对有关党、团组织、教师和工作人员付出的辛劳作了充分肯定,并对结业式上学员代表的发言予以高度评价。他强调,参加入党积极分子培训班只是入党过程的一个必经阶段,真正加入中国共产党还需要接受更加严格的考验。衡副书记指出,端正入党动机与坚定理想信念,对入党积极分子是至关重要的。青年学生在五彩缤纷的世界里必须树立坚定的理想信念,把个人梦与民族梦、国家梦结合起来,拒绝形形色色的诱惑。最后,衡副书记为学员们颁发了结业证书,为优秀学员颁发奖品,并亲切地与大家合影留念。 自1998年以来,我院已成功举办10期培训班,共有793名学员顺利结业。本期培训在总结前九期培训班经验的基础上,做了一定改进,达到了预期的目的,收到了很好的效果。这是与院党委的直接领导分不开的,是与各党总支、直属支部、院团委以及院内有关部门(如电教部门、后勤部门、教管部门等)的大力支持分不开的,也是与各学员组组长认真负责和学员们良好的自律分不开的。同时,我们也注意到,培训班还存在需要进一步改进的地方,比如培训班的举办时间应尽量避开全国大型考试时间和研究生复试时间的问题、党校尚未正式成立的问题等。今后,我们将在院党委的领导下,总结经验,加强管理,争取把下一期入党积极分子培训班办得更好。

2007-05-23

建国初期,随着国力增强、国际地位提高,新中国对高素质外交外事人的需求越来越大。在这样一种求贤若渴的心情中,以培养外交、外事、国际问题研究人才为主要目标的外交学院于1955年宣告成立。从诞生之日起,这座新型高等学府就和中国外交事业的发展紧密联系在一起,也因此受到党和国家领导人的格外关注。 如今,外交学院已经当之无愧地成为中国“外交官的摇篮”,为新中国外交事业孕育出一批又一批中坚力量,在职外交官中近一半都曾在这里接受过教育、培训。熟悉她的人总是愿意这样描述:凡是有五星红旗飘扬的地方,就有从外交学院走出的毕业生。

2007-05-23

4月14日,中国国际关系学会第七届理事会第四次会议暨国际形势与中国外交高层论坛在青岛大学举行。中国国际关系学会常务副会长、外交学院院长、前中国驻法大使吴建民,来自全国各高校、科研机构的学会其他副会长、常务理事、理事50余人参加了会议。13日下午,吴建民院长还为青岛大学学生作了国际形势专场报告。 外交学院院长吴建民,青岛市副市长王书坚,青岛大学校党委副书记、校长夏临华出席开幕式并致辞,对中国国际关系学会全国理事会的召开表示祝贺,对与会理事、专家表示欢迎和感谢。该校党委常委、副校长谢俊霞主持了论坛开幕式。会议传达了2007年中国外交的基本思路和具体安排;总结了学会2006年的工作,对2007年的工作进行了部署;与会理事围绕“国际形势与中国外交”、“中国与国际体系的关系”等议题进行了热烈讨论。 中国国际关系学会全国理事会每年举办一次,主要围绕学会的发展和中国外交的重点通报情况、交流看法。既对学科发展起指导作用,又代表学界为中国的外交决策出主意、提建议。本次会议由中国国际关系学会主办,青岛大学法学院和青岛市人民政府东亚经济研究室承办。 中国国际关系学会由国务委员唐家旋担任会长,日常工作由外交学院院长、全国政协新闻发言人、前中国驻法大使吴建民常务副会长主持。中国国际关系学会是我国国际关系、国际政治、国际战略和外交学等专业的国家最高级别专业学会。学会不仅为中央的外交决策提供了许多宝贵的建议和重要理论依据,而且为地方经济发展和改革开放提供了重要的智力支持。 中国国际关系学会理事均由涉外各部委的领导、全国各高校、科研机构相关专业的权威专家、学者担任。学会在学科建设、教学科研方面对全国的相关专业一直发挥着重要的指导作用。

2007-05-23

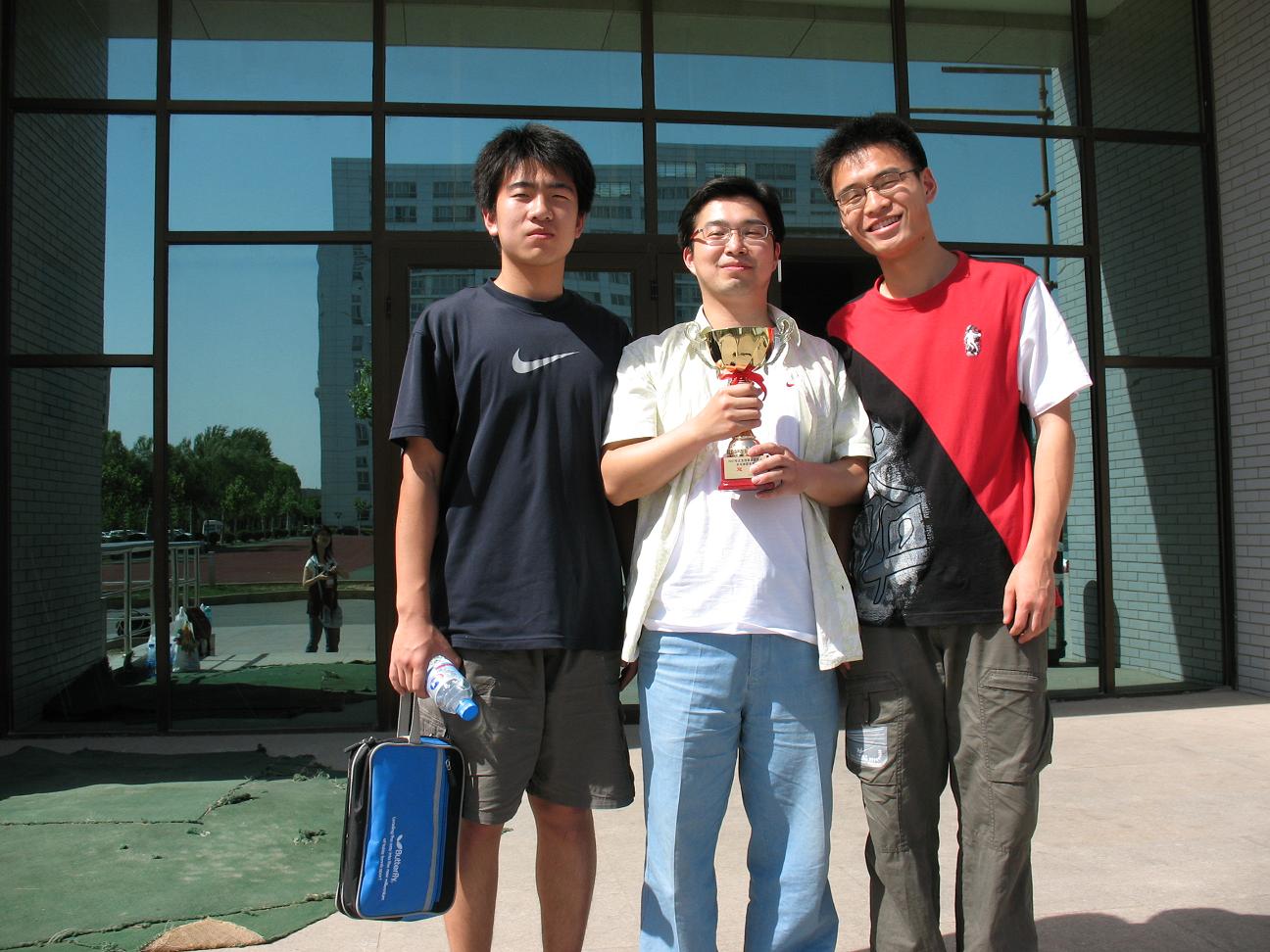

我院获北京西部高校乒乓球赛男团冠军 五月十二日我院参加了北京西部高校乒乓球团体比赛,获得男子团体冠军。这是北京市高校首次分区举办乒乓球团体赛。我院研究生部傅立刚、国法系马明佳、外语系林升三位同学经过努力拼搏,顽强抗击、互相鼓励,落后时不气馁, 认真找差距想办法,领先时不盲目,冷静比赛扩大战果,一分一分争取,最后通过算小分以极微弱的优势获得团体冠军。 通过比赛,我们看到兄弟院校的水平确实是很高的。我们还存在相当的差距。通过交流我们感到各兄弟院校开展乒乓球活动确实有先进的方法。我们要认真学习借鉴。傅立刚、马明佳、林升三位同学在整个过程中表现出外交学院学生优良的精神面貌,表现出外交学院运动员应有的风度,表现出较高的运动技术水平与能力,为学院争了光,宣传了学院的正面形象。我们向他们表示敬意。 体育教研室供稿 2007年5月18日

2007-05-23

“中国梦与和谐世界研讨会”2007年3月24日在天津举行,来自官、产、学三方的代表近200人聚集一堂,围绕“中国梦”的内涵与“和谐世界”的理念、“中国梦”的思想与实践等专题进行讨论、交流。天津市市长戴相龙,外交部副部长张业遂,中国国际关系学会常务副会长、外交学院院长吴建民及日本、法国驻华大使分别在开幕式上致辞。 本次研讨会由中国国际关系学会、北京外国语大学、外交学院、天津外国语学院、北京语言大学共同举办。 在他看来,‘中国梦”有三大特点:规模大、领域广、与世界共享。他说,一个国家在迅速发展的时候,都会更多地成就一批成功人士,中国今天就处于这个时期。“中国梦”不仅激励中国人不断奋斗,也给全世界带来很多机会。 “中国梦”的理念试图在国内提倡一种主流、健康和积极进取的社会意识,引导年轻一代树立正确的世界观和理想、信念,促进国内和谐社会建设;为建设和谐世界服务,为中国的整体外交服务;在国际上塑造中国负责任的大国形象,为创建和谐世界做出贡献。“中国梦”是13亿中国人对国家稳定繁荣昌盛的期盼,是中国人在与国际社会紧密相互依存中所追求的自己的理想;“中国梦”会对世界产生重要影响,它也是中国人与世界人民一起做的梦,这个梦就是建设一个和谐世界,中国的发展和机遇与世界各国紧密相连,中国人民和世界各国人民共同分享世界发展的成果。 “中国梦”不仅仅属于中国人。法国驻华大使苏和表示,中国提出的“和谐世界”的理念,是全世界的共同目标。但目前的世界还很不和谐,恐怖主义、大规模杀伤性武器等问题,需要世界各国一起努力解决。而中国外交部副部长张业遂表示,中国希望建立一个更加公正、合理的世界体系,这也是全人类的共同理想。 对于众多跨国企业来说,“中国梦”的实现需要它们的贡献,同时也为它们的发展带来前所未有的机遇。日本丰田汽车株式会社名誉会长丰田章一郎说,跨国公司应该把自己的企业规划与中国的发展进程结合在一起,与中国一起缔造“中国梦”. “中国梦与和谐世界”研讨会由中国国际关系学会、北京外国语大学、外交学院、天津外国语学院发起,2006年4月在北京钓鱼台国宾馆首次举行,主题是弘扬“中国梦就是建设一个和谐世界,中国的发展和机遇与世界人民一道分享”。引起了社会广泛关注,也在高校师生中产生了热烈反响。 第二届“中国梦与和谐世界研讨会”在分组讨论、交流后圆满结束。与会各方代表合影留念。 在本次“两会”上,中国的和平发展与建立和谐世界的话题引起了代表和委员们的热烈讨论。而在此之前,一位政协委员就曾经发起和组织了一个名为“中国梦与和谐世界”的研讨会,这个研讨会向世人传递了这样一个信息,中国的发展给予了13亿中国人一个成就梦想的机会,当每个人都在为自己的梦想而奋斗时,这股潮流就汇聚成了一个国富民强的“中国梦”。 吴建民正是这个“中国梦”研讨会的发起者和组织者。 吴建民:美国人都有美国梦,中国人没有中国梦吗?当然有中国梦,梦想总是跟国家的命运连在一起的。 吴建民 1939年出生 毕业于北京外国语学院法文系 曾在中国驻联合国代表团工作10年 1991到1994年任外交部新闻司司长、发言人 后担任中国驻荷兰、法国大使 现任外交学院院长 国际展览局主席 全国政协副秘书长兼新闻发言人 记者:有没有跟学生讲过您头脑中的一个中国梦? 吴建民:中国梦,中国梦我给他们讲过,康乾盛世之后,中国老百姓,中国追求也有一个梦想,富国强兵对吧?然后鸦片战争,中国人梦想救亡图存,那你国家的存在都成了问题了。现在,和平发展,文明复兴是它的追求,这是一个大的国家的东西,这个大的国家的这样一个追求,给每个人提供了空间。 梦想,不单对一个国家、一个民族很重要,对于每一个人也同样至关重要。目前,中国经济快速发展,这给每个人实现梦想提供了千载难逢的机遇。在吴建民成为外交学院院长之后,他更是希望身边的这些年轻人能够拥有自己的梦想。 吴建民:有人说,现在这个青年没有信仰,我认为没有信仰是最可怕的,没有信仰,什么坏事都敢干,这不得了。为什么没有信仰,没有个追求,说到底没有个追求,追求什么?为什么有些年轻人就学坏了,为什么?他没有个大的追求。如果他有一个很好的追求,就对我们学生来讲,一个可以促他奋进,一个可以推动他自律,我们国家(发展)起来又提供了一个非常好的机会,个人的梦想,跟国家的梦想是连在一起的。 人人都应该有梦想,这样的道理似乎并不新鲜,但是,吴建民为什么会把这个说法概括为“中国梦”?“中国梦”的概念又会在西方国家那里得到怎样的理解呢? 吴建民说,和西方人沟通,首先要对西方人的思维方式、思想观念和文化历史有很深的了解,这种了解在外交上往往能化成一种智慧。 这其中最经典的例子是,1954年周恩来总理率领代表团出席日内瓦的一个国际会议,会议期间,中国代表团为各国记者放映了彩色越剧影片《梁山伯与祝英台》,为了能让外国人理解剧情,周恩来亲自要求在请柬上注明,这是一部彩色歌剧电影,它是中国的《罗密欧与朱丽叶》。这种用西方文化解读中国戏剧的方法,在沟通上起到了事半功倍的效果,中西文化在剧情理解上的隔阂很快就消除了,《梁山伯与祝英台》因此在日内瓦引起了不小的轰动。 年轻时就给周恩来总理当过翻译的吴建民,有着42年的外交经历。当面对中国的和平发展,西方传来“中国威胁论”时,吴建民同样希望站在西方历史文化的角度来理解中国的发展,这时,他提出了“中国梦”的概念,因为在美国的发展史上,就曾出现过一个“美国梦”的说法。 吴建民:我在美国十年,对美国梦有所了解。 记者:对,历史上有著名的美国梦。 吴建民:是啊,美国梦。美国梦是谁提出来的,美国一个历史学家。在三十年代初期,亚当斯他提出来的,他是一个历史学家,在美国陷入1929到1933年经济大萧条的时候,他在一篇文章提到美国梦,美国梦就是在这个国家里面,大家普通人他可以通过自己努力来改变自己的未来,后来这个题目就被很多美国人抓住了,做了一篇很大的文章,举了洛克菲勒、举了福特,举了很多很多人的例子,你看,这个国家就能够(发展),普通人他就能够成长起来,取得成功,这个应当说鼓励了一代又一代的美国人。这个对我们太重要了,这个也给我一个想法,我说美国人有美国梦,中国人没有中国梦吗?当然有中国梦,梦想总是跟国家的命运连在一起的。 记者:我想这个梦想首先是触动了您,当时是什么引发了您有这个想法? 吴建民:人类有梦想是共同的价值,而且我认为是一个永恒的价值,你看人类社会发展到现在,一代又一代,什么推动它前进?人类社会怎么进步的?都想追求一个美好的未来。 2003年,吴建民从我国驻法国大使的工作岗位上结束了自己的外交生涯,随后,他担任了外交学院的院长,走上教书育人的岗位。在外交学院,他不仅著书立说,还亲自给学生们上课,他把自己的外交经验原原本本地告诉学生们,就是为了帮助他们日后实现自己的梦想。 吴建民讲课同期声:中国人(说话)喜欢用最高级,“最”,我是对“最”呢,我是比较谨慎的…… 记者:我注意到您在给学生传递这个梦想的时候,还有很多具体的举措,比如说您给学生开中国传统文化课,向青年人普及这种传统文化,包括向世界来宣扬中国的优秀传统文化是不是也是您这个梦想的一部分呢? 吴建民:那当然,中国要现代化,面临很多的问题,怎么去解决?好的东西,跟中国的文化结合起来,我看就能找到解决的办法。一个人要成功,同样的道理,我搞了几十年外交,外交是一种智慧的较量,智慧来自何方,智慧不会从天上掉下来,智慧是长出来的,从什么地方长出来的?从文化沃土上长出来的,所以我也给他们讲中华文化来帮助他们实现自己的成功。 记者:听您描绘这么一个宏大的梦想,确实鼓舞人心,但有时候细细一想,可能这是一个非常漫长的过程,或者其中还有艰苦的过程。 吴建民:是的,是很漫长的过程。但是有很多的成功,我给你举个例子,南存辉,他是正泰集团的一把手,他怎么做生意的?上学的时候,他的父亲抬抽水机把腿砸断了,卧床不起,13岁的南存辉不得不辍学了,辍学了之后,他就去干嘛?当皮匠,鞋匠,修鞋,开始这样子,修鞋修得比较好,慢慢就转入做低压电器的生意。现在正泰集团搞得非常好,去年销售150亿人民币。你像这样一个人,也就是这么20来年的时间,一下起来了,中国这样成功的例子还少吗? 吴建民说,在全球化日益发展的今天,互利共赢的合作已经遍布全球,中国人实现“中国梦”的努力对全世界而言,实际上也将是一个机遇。

2007-03-26

唐家璇国务委员等出席我院新校区奠基仪式 2006年12月26日下午,国务委员唐家璇、前国务院副总理钱其琛、外交部长李肇星、北京市副市长赵凤桐等领导在吴建民院长、秦亚青书记陪同下,出席我院昌平新校区奠基仪式。中央电视台、新华网、中央政府门户网、人民日报等各大媒体均作了报道。 国务委员唐家璇出席外交学院新校区奠基仪式 中央政府门户网站 www.gov.cn 2006年12月26日 来源:新华社 新华社北京12月26日电(记者马文博)外交学院沙河教学工程26日在北京昌平举行了奠基仪式。国务委员唐家璇出席了奠基仪式。 外交学院沙河教学工程位于北京市昌平区沙河高教园区,一期工程占地面积433亩,总建筑面积近11万平方米,总投资3.8亿元人民币,将于2008年建成。 外交学院创建于1955年9月,是外交部所属的高等院校,目标是培养德才兼备的外交外事、国际经济、国际法律及精通外语的复合型人才,被誉为中国的“外交官的摇篮”。 外交学院举行新校区奠基仪式 唐家璇等出席 2006年12月27日17:36 人民网北京12月27日讯 记者赵燕萍报道:26日,外交学院沙河教学工程在京郊昌平举行了简短而庄重的奠基仪式。国务委员唐家璇、前国务院副总理钱其琛、外交部长李肇星、北京市副市长赵凤桐等同志出席了奠基仪式。 外交学院创建于1955年9月,是周恩来总理亲自倡议,经党中央批准成立的外交部唯一一所高等院校。五十年来,外交学院为新中国的外交事业做出了重大贡献,共向国家输送了近两万名外交外事人才,其中驻外大使252人,外交部700多名司局级干部中,毕业于外交学院的多达336人。外交学院是名副其实的中国“外交官的摇篮”。 近年来,随着中国经济的不断发展,对外交往日益增多,迫切需要既懂外交外事又懂经济法律,既了解中国又了解世界,既有好的外语水平又有广博的专业知识的复合型人才。由于外交学院现址位于北京市中心区域,校园狭小,已经不能适应当前国家对培养外交外事人才的需要。外交学院沙河教学工程的开工,标志外交学院的发展进入了一个全新的时期。 外交学院教学工程位于北京市昌平区沙河高教园区,一期工程占地面积433亩,总建筑面积近11万平方米,总投资3.8亿元人民币,将于2008年建成。 奠基仪式举行之前,外交学院院长吴建民主持召开了一个简短的会议,会上院方为来宾播放了详尽反映外交学院新校址全貌的模拟图示录像。李肇星部长随后发表了热情洋溢的讲话,他鼓励全体师生秉承“和谐天下、极目乾坤、砥砺学问、培育英才”的学院精神,本着为国节约的原则建设好新校址。 唐家璇出席外交学院新校区奠基仪式 2006年12月27日01:58 人民日报北京12月26日讯 记者崔寅报道:外交学院沙河教学工程26日下午在北京市昌平区沙河高教园区举行了奠基仪式。国务委员唐家璇、前国务院副总理钱其琛、外交部长李肇星以及北京市有关领导等出席了奠基仪式。 《人民日报》 (2006-12-27 第04版) 外交学院新校址奠基 中国教育报北京12月26日讯(记者柴葳)外交学院新校址教学工程今天下午在北京市昌平区高教园区奠基。 作为“外交家的摇篮”,外交学院在其51年的历史中,共向国家输送了近2万名外交外事人才,其中驻外大使240余人。随着我国外交事业的发展,外交学院位于北京市中心区域仅占地80亩的校址,已不能适应当前国家对外交外事人才培养的需要。建成后的外交学院新校址总占地面积将达到20公顷,一期工程将于2008年建成投入使用。2010年外交学院新校址全面竣工后,该学院在校生规模将由现在的2000人左右扩大到7500人。 《中国教育报》2006年12月27日第2版 [2006-12-27] 外交学院沙河工程奠基 【香港文汇报北京新闻中心记者葛冲26日电】外交学院沙河教学工程今日在京举行简短而庄重的奠基仪式。国务委员唐家璇、前国务院副总理钱其琛、外交部长李肇星、北京市副市长赵凤桐等出席奠基仪式。 外交学院创建於1955年9月,是周恩来总理亲自倡议,经党中央批准成立的外交部唯一一所高等院校。由於外交学院现址位於北京市中心区域,校园狭小,已经不能适应当前国家对培养外交外事人才的需要。 外交学院教学工程位於北京市昌平区沙河高教园区,一期工程占地面积433亩,总建筑面积近11万平方米,总投资3.8亿元人民币,将於2008年建成。

2006-12-27外交学院举行新校区奠基仪式唐家璇等出席 2006年12月27日17:36 人民网北京12月27日讯记者赵燕萍报道:26日,外交学院沙河教学工程在京郊昌平举行了简短而庄重的奠基仪式。国务委员唐家璇、前国务院副总理钱其琛、外交部长李肇星、北京市副市长赵凤桐等同志出席了奠基仪式。 2006年12月26日下午,国务委员唐家璇、前国务院副总理钱其琛、外交部长李肇星、北京市副市长赵凤桐等领导在吴建民院长、秦亚青书记陪同下,出席我院昌平新校区奠基仪式。中央电视台、新华网、中央政府门户网、人民日报等各大媒体均作了报道。 国务委员唐家璇出席外交学院新校区奠基仪式 中央政府门户网站 www.gov.cn 2006年12月26日 来源:新华社 新华社北京12月26日电(记者马文博)外交学院沙河教学工程26日在北京昌平举行了奠基仪式。国务委员唐家璇 外交学院创建于1955年9月,是周恩来总理亲自倡议,经党中央批准成立的外交部唯一一所高等院校。五十年来,外交学院为新中国的外交事业做出了重大贡献,共向国家输送了近两万名外交外事人才,其中驻外大使252人,外交部700多名司局级干部中,毕业于外交学院的多达336人。外交学院是名副其实的中国"外交官的摇篮"。 近年来,随着中国经济的不断发展,对外交往日益增多,迫切需要既懂外交外事又懂经济法律,既了解中国又了解世界,既有好的外语水平又有广博的专业知识的复合型人才。由于外交学院现址位于北京市中心区域,校园狭小,已经不能适应当前国家对培养外交外事人才的需要。外交学院沙河教学工程的开工,标志外交学院的发展进入了一个全新的时期。 外交学院教学工程位于北京市昌平区沙河高教园区,一期工程占地面积433亩,总建筑面积近11万平方米,总投资3.8亿元人民币,将于2008年建成。 奠基仪式举行之前,外交学院院长吴建民主持召开了一个简短的会议,会上院方为来宾播放了详尽反映外交学院新校址全貌的模拟图示录像。李肇星部长随后发表了热情洋溢的讲话,他鼓励全体师生秉承"和谐天下、极目乾坤、砥砺学问、培育英才"的学院精神,本着为国节约的原则建设好新校址。 唐家璇出席外交学院新校区奠基仪式 2006年12月27日01:58 人民日报北京12月26日讯 记者崔寅报道:外交学院沙河教学工程26日下午在北京市昌平区沙河高教园区举行了奠基仪式。国务委员唐家璇、前国务院副总理钱其琛、外交部长李肇星以及北京市有关领导等出席了奠基仪式。 《人民日报》 (2006-12-27 第04版) 外交学院新校址奠基 中国教育报北京12月26日讯(记者柴葳)外交学院新校址教学工程今天下午在北京市昌平区高教园区奠基。 作为"外交家的摇篮",外交学院在其51年的历史中,共向国家输送了近2万名外交外事人才,其中驻外大使240余人。随着我国外交事业的发展,外交学院位于北京市中心区域仅占地80亩的校址,已不能适应当前国家对外交外事人才培养的需要。建成后的外交学院新校址总占地面积将达到20公顷,一期工程将于2008年建成投入使用。2010年外交学院新校址全面竣工后,该学院在校生规模将由现在的2000人左右扩大到7500人。 《中国教育报》2006年12月27日第2版 [2006-12-27]外交学院沙河工程奠基 香港文汇报北京新闻中心记者葛冲26日电】外交学院沙河教学工程今日在京举行简短而庄重的奠基仪式。国务委员唐家璇、前国务院副总理钱其琛、外交部长李肇星、北京市副市长赵凤桐等出席奠基仪式。 外交学院创建於1955年9月,是周恩来总理亲自倡议,经党中央批准成立的外交部唯一一所高等院校。由於外交学院现址位於北京市中心区域,校园狭小,已经不能适应当前国家对培养外交外事人才的需要。 外交学院教学工程位於北京市昌平区沙河高教园区,一期工程占地面积433亩,总建筑面积近11万平方米,总投资3.8亿元人民币,将於2008年建成。

2006-12-27

吴建民院长在2006届毕业典礼上讲话 吴建民院长向毕业生颁发证书 秦亚青书记向毕业生颁发证书 志愿到西部就业的毕业生受到表彰和奖励 6月27日上午8点,外交学院2006届毕业典礼在学院礼堂隆重举行。吴建民院长、秦亚青书记、衡孝军副书记、马占岭副院长、郑启荣副院长、江瑞平院长助理以及各系(部)领导和部分家长出席了典礼。毕业典礼由郑启荣副院长主持。 毕业典礼在雄壮的国歌声开始,吴建民院长作了热情洋溢的讲话,他首先代表全院教职员工向2006届全体毕业生表示热烈的祝贺,同时寄语全体毕业生在今后的工作、生活中要踏踏实实做事,堂堂正正做人,并希望他们牢记外交学院“站稳立场、掌握政策、熟悉业务、严守纪律”的十六字校训,在各自的工作岗位上继续发扬求实、严谨、刻苦的优良作风,认真学习“三个代表”重要思想,坚持科学发展观,努力成为国家的栋梁之才。 毕业生代表、在校生代表、教师代表也分别做了发言。 毕业典礼上,院党委副书记衡孝军宣读了优秀毕业生名单和志愿到西部工作毕业生名单,郑启荣副院长宣读了本科优秀毕业论文名单。吴建民院长分别优秀毕业生和志愿到西部工作的毕业生颁发了荣誉证书和奖金。秦亚青书记向获得本科优秀毕业论文的同学颁发了荣誉证书。 郑启荣副院长宣读了2006届授予学位的毕业生名单,共有10名毕业生获得博士学位,106名毕业生获得硕士学位,215名毕业生获得学士学位。 最后,吴建民院长和秦亚青书记亲自为毕业生颁发毕业证书和学位证书并与他们亲切合影留念。

2006-06-30

2005年9月10日,外交学院举行成立50周年纪念大会。国务委员陈至立出席并致辞。中国新闻网报道如下: 五十年前的今天,由周恩来总理亲自倡议的外交学院正式成立,定位为专门培养外交和国际问题研究人才的高等学府,周恩来亲笔题写校名。今天,已经成为中国“外交官的摇篮”的外交学院举行庆祝大会,迎来五十周年校庆。国务委员陈至立在庆祝大会上表示,目前,中国已与一百六十多个国家建立了外交关系,参与、参加了包括联合国在内的一百多个政府间国际组织。中国对外交往的不断深化和国际交往的日益密切,需要大批高素质的外交、外事人才,作为培养外交队伍后备力量的最高学府和重要基地,外交学院任重道远。 五十年来,从外交学院走出的毕业生共有一万七千多名,其中有二百一十七人先后担任中国驻外大使,七百多人担任驻外使馆参赞或国内各部门司局级领导。 外交学院院长、中国前驻法大使吴建民介绍,学院目前下设中国国际法学会、中国国际关系学会等多个学术团体,与美、英、日、俄等五十多个国家的外交学院建立了学术交流关系,并已成为国际外交学院院长会议成员。学院的发展目标是建设对外有中国特色、对内有外交特色的世界同类一流大学。 全国人大常委会副委员长顾秀莲、国务院前副总理钱其琛等出席了今天的庆祝大会。 (宣传部编发)

2005-09-29